天桥中幡的由来

中幡是旗帜的一种,尺寸有长有短。它装饰华丽,既具有仪仗特色,又可用于比赛力量。

天桥中幡起源于晋代,距今已有1800年的历史,并于2006年入选第一批国家级非物质文化遗产名录。

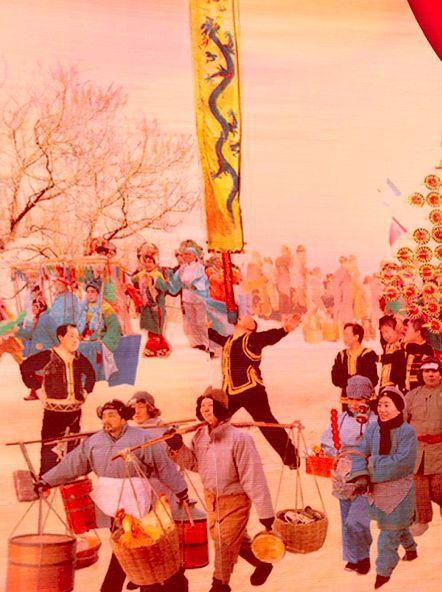

原来耍中幡是在行军或打猎休息时,旗手们为给皇上解闷,舞动大旗以博皇上欢心,同时鼓舞三军斗志。后来,幡旗常常用于仪仗活动,其形制壮丽,标旗清晰。旗手舞弄幡旗,尽显勇武与智慧,因此中幡曾是清代朝佛、庆典等走会活动的必备项目。走会时各个团体都有自己的标旗,竞相亮出高招绝技,逐渐形成颇具特色的杂技节目。中幡起源于皇室仪仗队的旗幡,在晋代皇家表演后,逐渐变成民间庙会中的表演节目。

清乾隆年间,中幡会属于镶黄旗佐领管辖,属内八档会之一,且受过皇帝册封。同时,它又是一项古老的传统民间艺术,体现了老北京传统文化。如果说天桥跤艺是老天桥文化的一大特色,那么天桥中幡则是老天桥文化不可或缺的一部分。

耍中幡、舞中幡是中国地方民间传统杂技项目,北京天桥中幡表演最为有名,最具有代表性。清康熙年间,天桥出现了市场的雏形,清末至民国初年天桥市场发展很快,各种曲艺杂耍遍布其中。尤以中幡、撂地摔跤等表演最受人们欢迎,主要有沈三、宝三等艺人率众表演。

王小辫收徒

对中幡发展起重要作用的当数王小辫。

京城王小辫(1893-1947年),河北省饶阳县王家庄民间艺人。他耍的中幡,竿长两丈五(1丈≈3.33米),竿头上安着3把伞。竿子中间绑着一个长方形木架,架上挂着十几个锅铃,下面挂着一条宽三尺(1尺~0.33米)、长一丈八的红布幡面,幡面上横书"京城王小辫",竖写"以武会友,晃动乾坤"。王小辫耍起中幡来,既惊险好看,又悦耳动听。他的绝活是"鼻剑",即用鼻子接住从高空落下的中幡,这对观众来说非常震撼。因为中幡有一定重量,从高空落下时,重量就加大了,这对表演者来说是非常危险的。真可谓艺高人胆大。

王小辫首演于京城,与跤场共用一块场地,深受观众的喜爱。可是,他不善于表达,表演后羞于向观众要钱,因此每天收入不多,只能维持生活。

同一场地表演摔跤的宝三等人摔完跤以后,闲着没事就请王小辫教他们练习中幡。王小辫打破技艺不外传的传统,教他们耍中幡,而宝三利用自己的声望帮王小辫向观众要钱。宝三等人的义务加盟,让王小辫的收入渐渐增加了。这样,他就更加卖力教宝三耍中幡的技艺。

不久,宝三就能扶住中幡,将幡递给王小辫,又练了两手简单的动作。出于互相信任,宝三欲拜王小辫为师,王小辫也有意收宝三为徒,传承这门技艺,经别的艺人撮合,一拍即成。几年的工夫,宝三已将王小辫耍中幡的技艺全部掌握,还根据个人特点创编了“老虎大撅尾”“秦王倒立碑”“浪子踢球”3个高难度动作,大大发展与丰富了中幡的表演项目,提高了中幡的精彩程度。

天桥中幡的表演特色

天桥中幡的主干是一根10米多长的竹竿,竿顶悬挂着一面0.5米宽、5.5米长的长条锦旗,也称标旗。旗的正面绣着诸如"万寿无疆"之类的祝福语和吉祥图案,反面绣着表演团体的名称。考究的中幡竿顶上还有一层乃至数层由彩釉、锦缎、响铃、小旗和流苏组成的圆形装饰物,被称为"璎珞宝盖"。舞起来不仅五彩缤纷,而且能发出悦耳的声音。

天桥中幡表演要求稳、准、快,手眼配合一致。表演者用手或身体其他部位触碰幡旗,并始终幡不离身,竿不落地。

在表演时,表演者用手心、手背、肩膀、额头和下巴等部位分别完成手托、小臂托、肘托、肩膀托、额头托、下巴颜儿托等动作,不断晃动、抛起、落下。中幡表演以扔得高,立得稳为准则。表演者或顶幡上额,或伸臂托塔,惊险动作连连,但始终幡不离身,竿不落地。10余米高、几十斤(1斤=500克)重的中幡在表演者的手中、肩上、脑门儿、下巴和项、背等处上下飞舞、交替腾挪。表演中,幡面彩绸迎风招展,幡顶铜铃叮咚作响。

天桥中幡表演时,表演者将竿竖起托在手中舞出许多花样,这些花样各有形象的名称:将竿子抛起用脑门儿接住为“霸王举鼎”,单腿支撑地面用单手托住为“金鸡独立”,此外还有“龙抬头”“老虎大撅尾”“封侯挂印”“苏秦背剑”“太公钓鱼”“擎一柱”等花样。

舞毕,需保持中幡直立不倒,还要高高抛起,稳稳接住,动用身体的各个部位轮换作为支撑点,这样才算精彩结束。

从技艺角度来说,天桥中幡的技艺包括手法和腿法,不仅练人的胆量、力量和技巧,还需要学习者文武兼备。此外,中国式摔跤、气功等技艺也是学习者学习耍中幡的基础。